2025년 9월호 역사 죽어도 변치 않을 님에 대한 정절가 마음 돌리려는 <하여가>로 이어진 역사 드라마

죽어도 변치 않을 님에 대한 정절가

마음 돌리려는 <하여가>로 이어진 역사 드라마

글·자료 이림 시나리오 작가, 허선(국악인)

사진 백은영, 이태교

<단심가(丹心歌)>라고 했다. 지아비에 대한 일편단심 변함없는 정절을 토로한 역사 깊은 민족의 노래다. 이 가요가 지어진 것은 언제일까. 고려 말 이씨 왕조의 출발에 저항하여 지조를 지킨 포은 정몽주가 불렀다고 해서 더욱 유명하다.

이 몸이 죽고 죽어 / 일백 번 고쳐 죽어 / 백골이 진토 되어 / 넋이라도 있고 없고 / 임 향한 일편단심이야 / 가실 줄이 있으랴

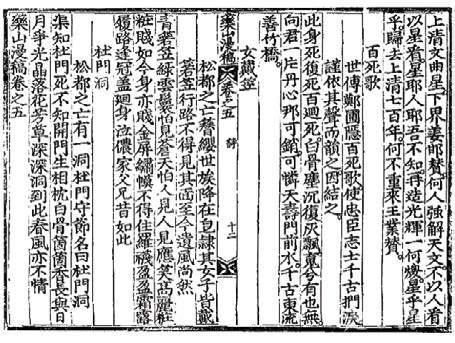

한자로 되어 시조로 불린 표기는 다음과 같다.

此身死了死了 / 一百番更死了 / 白骨爲塵土 / 魂魄有也無 / 向主一片丹心 / 寧有改理與之

고려 후기 유행했던 연군지사(戀君之詞)를 사람들이 정몽주의 충의에 가탁시켰다는 이론도 있다. 이성계의 아들 방원이 정몽주를 회유하기 위해 주연을 마련하고 불렀다는 <하여가>로 <단심가>는 우리 역사에서 드라마가 되었다.

<하여가>는 다음과 같다.

저런들 또 어떠하리(如彼亦如何 여피역여하) / 황당의 뒷담이 무너진들 또 어떠하리(頹城隍堂後苑 圮亦何如(성황당후원성 퇴역여하) / 우리들도 이 같이 하여(吾輩若此爲 오배약차위) / 죽지 않은들 어떠할까(不死亦何如 불사역하여) / 이런들 어떠하며 저런들 어떠하료 / 만수 산 드렁칙이 얼거진들 어떠하리 / 우리도 이같이 얼거져 백년 같이 누리리.

정몽주 초상(출처: 국가유산포털)

국문학 자료를 보면 <단심가>는 <청구영언>과 <가곡원류>의 각 이본에 두루 실려 있다고 되어 있다. 책마다 가사가 조금씩 다르다. 그밖에 <병와가곡집(甁窩歌曲集)> 일석본(一石本)과 주씨본(周氏本) <해동가요> <시가(詩歌)>, 서울대학교본 <악부(樂府)>, <근화악부(槿花樂府)> <동가선(東歌選)> <해동악장(海東樂章)> <협률대성(協律大成)> <화원악보(花源樂譜)> <대동풍아(大東風雅)> 등에도 실려 있다.

<고금가곡(古今歌曲)> <영언유초(永言類抄)> <흥비부(興比賦)> 등에는 작자를 밝히지 않고 실었다. <포은집(圃隱集)><해동악부(海東樂府)> <약천집(藥泉集)> <순오지(旬五志)><조선악부(朝鮮樂府)> <소문쇄록(謏聞鎖錄)> 등에는 한역 시가 전한다.

<단심가> 작가에 대한 이론

<단심가>의 작자는 포은일까. 지금도 학계의 논란은 끝이질 않았다. 고려시기 오래 유행했던 가요를 이방원과의 주연회석에서 포은이 직접 부르며 충절을 다짐한 것인가.

배경설화를 실은 가장 오래된 문헌은 17세기 전반 심광세가 지은 <해동악부>라고 한다. 믿을 만한 노래의 수용 기록 또한 16세기 후반 이후에 나타난다는 것이다.

또 국문 형태의 가사가 문헌에 처음 나타나는 시기가 16세기 중반 무렵으로 작자 기록 없이 최고의 가사로 전하는 악곡의 등장과 밀접한 관련을 맺으며 형성된 작품으로 짐작된다는 것이다(김진희의 논문 <‘단심가’와 ‘하여가’의 형성 시기-역사화를 통한 시조 대중화의 한 부면>, 한국시가연구 49권, 2020).

그런데 이때는 정몽주가 문묘에 배향된 이후 그를 기리는 세 군데의 사액서원이 건립되어 숭배과정이 완성된 시점이기도 하다. 이러한 시기적 일치상은 <단심가>와 이야기가 선죽교 전설과 마찬가지로 정점에 오른 정몽주의 숭배화 작업을 대중적으로 더욱 확산하고자 하는 의도에서 만들어진 산물임을 시사한다고 주장하는 측면이다.

<단심가 백사가>

고양시 고봉산성은 고구려산성으로 비정되고 있는데 일제강점기 단재 신채호 선생은 백제 성주의 강압으로부터 정절을 지켰던 한주미녀의 항의 시에 <단심가>를 인용하고 있다. 그리고 출전은 지금은 전해지지 않는 <해상잡록(海上雜錄)>임을 밝히고 있다.

<청구영언> 한글 수록 <백사가>로도 기록

단심가가 한글로 수록된 것은 가인(歌人) 김천택이 지은<청구영언>이 처음이다. <청구영언>은 고려 말엽부터 편찬 당시까지 여러 사람의 시조를 모아 1728(영조 4)년에 엮은 고시조집이다. 현재까지 전해지는 가집(歌集) 중에서 편찬 연대가 가장 오래되었다.

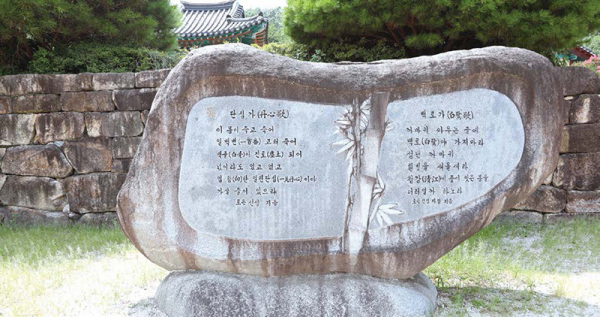

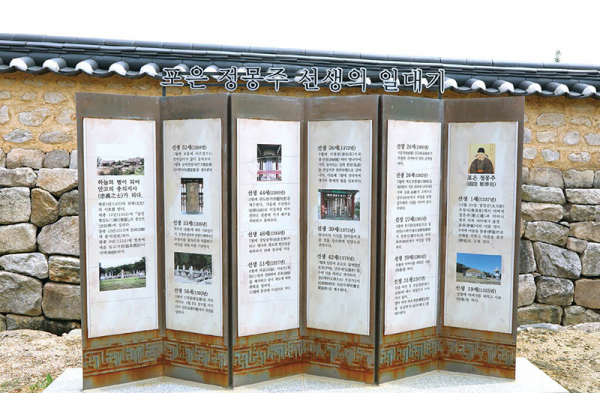

경북 영천 임고서원 앞에 조성된 시비

<청구영언>에는 <단심가>란 제목이 없이 작자에 대한 소개를 간략히 했다. ‘이 몸이 주거주거 一百番 고쳐주거 白骨이 塵土-되여 넉시라도 잇고업고 님 向한 一片丹心이야 가쉴 줄이 이시랴.”

작자는 한문으로 ‘圃隱(포은)’이라 적고 ‘정몽주의 자는 달가, 호는 포은이다. 공양왕 때 문하시중을 지냈으며, 고려조 혁명 때 몸을 나라와 함께 하였다’고 설명하고 있다.

강남대 홍순석 명예 교수는 용인시민신문에 기고한 글에서 단심가는 <백사가(白死歌)>로 전해졌음을 고증했다. 즉 “<청구영언>에도 제목이 없이 시조작품만 전하고 있어 언제부터 <단심가>로 불리었는지 알 수 없다. 필자는 최근 포은의 시조작품이 <청구영언>에 수록되기 이전에 구전되었음을 확인할 수 있는 몇몇 기록을 발견했다. 조선중기의 문신 홍성민(1536~1594)의 <의운정운(倚雲亭韻)>과 최립(1539∼1612)의 선죽교(善竹橋)에서 포은의 시조작품이 구전되었음을 확인했다. 최립의 한시 가운데 ‘지금도 하늘 동쪽 가득한 멋진 구절이여 / 한 가락 높이 노래하니 산하가 진동하는구나(只今秀句天東滿, 高咏河山爲動搖)’라는 시구가 있다. 여기서 ‘멋진 구절’은 바로 <단심가>를 지칭한다”고 밝혔다.

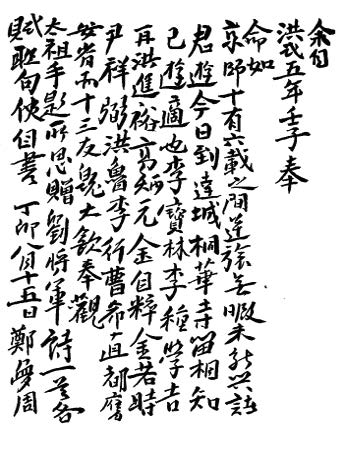

정몽주 유묵

그리고 홍 교수는 “여러 악부시집에 <백사가(百死歌)>라는 제목으로 전하는 한편 <청구영언>과 같은 가집에는 한글로 가사만 전할 뿐 제목이 없다. 어떤 가집에는 작자조차 표기되어 있지 않다. 어느 시점에서 <백사가>가 <단심가>로 개칭돼 전했는지 살피는 작업도 필요하다. 숙종의 어제시 <영정포은단심가(詠鄭圃隱丹心歌)>와 성해응의 <서정포은단심가(書鄭圃隱丹心歌)>가 단서가 될 수 있겠으나 좀 더 구체적인 연구가 필요하다”고 지적했다.

명 시인 정몽주

포은은 학문도 출중했지만 시도 잘 지었다. 동국 시계의 종정 익재 이제현, 목은 이색으로 이어지는 문호의 면모를 갖추었던 것이다.

다음은 널리 알려지지 않은 시 5편을 소개한다. 성리학자의 자세를 보여주는 <꿈(夢)>이라는 시다(시 일부 출처: 더뷰스).

사람들은 잠들면 흔히 꿈꾸네(世人多夢寐 세인다몽매) / 꿈을 깨면 홀연 헛것이 되지(夢罷旋成空 몽파선성공) / 꿈은 본래 생각이 많은 데서 나오지만(自是因思慮 자시인사려) / 어찌 아무나 영감(靈感)이 통할 수 있겠는가(何能有感通 하능유감통) / 은나라 왕국은 꿈에서 부열(傅說)을 얻었고(殷家得傅說 은가득부열) / 공자는 꿈에서나마 주공(周公)을 뵐까 찾았지(孔氏見周公 공씨견주공) / 이 원리를 사람들이 구한다면 마땅히 지극히 고요한 가운데 구해야 하리라(此理人如

問 當求至靜中 차리인여문 당구지정중)

포은도 음주를 즐긴 것인가. 음주(飮酒)하면 ‘시 주머니’를 찬다고 술회한 낭만적인 칠언시를 지었다.

경북 영천 포은 정몽주 생가

출장길엔 봄바람이 미치도록 흥을 돋우네(客路春風發興狂 객로춘풍발흥광) / 아름다운 곳을 만날 때마다 술잔을 기울이지 않을 수 없네(每逢佳處卽傾觴 매봉가처즉경상) / 집에 돌아갈 때 돈 다 떨어졌다 자책 말게나(還家莫愧黃金盡 환가막괴황금진) / 그 덕분에 비단주머니 가득 새 시(詩)를 담지 않았던가(剩得新詩滿錦囊 잉득신시만금낭)

<주중미인(舟中美人, 배를 탄 아름다운 여인)>의 시는 아름다운 여인을 보고 지은 시다.

아름다운 여인이 목란 배 위에서 가볍게 출렁거리네(美人輕漾木蘭舟 미인경양목란주) / 등에 꽂은 꽃가지 푸른 물결에 비치네(背揷花枝照碧流 배삽화지조벽류) / 북쪽에서 노 젓는 이, 남쪽에서 돛대 기댄 이 몇이 지나가는데(北楫南檣多少客 북즙남장다소객) / 문득 애가 타는 듯 슬쩍 슬쩍 돌아보네(一時腸斷忽回頭 일시장단홀회두)

변방 임지로 나갔을 때 포은은 우국시를 지었다. 이미 고려의 국운이 기울어진 것을 생각한 것인가. 이미 없어진 나라 부여와 백제를 소환했다. 그리고 슬픈 마음으로 왕도 송도를 바라보았다.

<우국시(憂國詩)>

천길 바위머리 돌길로 돌고 돌아(千仞崗頭石逕橫 천인강두석경횡) / 홀로 다다르니 가슴 메는 근심이여(登臨使我不勝情 등림사아불승정) / 청산에 깊이 잠겨 맹서하던 부여국은(靑山隱約夫餘國 청산은약부여국) / 누른 잎은 어지러이 백제성에 쌓였도다(黃葉檳紛百濟城 황엽빈분백제성) / 구월의 소슬바람에 나그네의 시름이 짙은데(九月高風愁客子 구월고풍수객자) / 백년기상 호탕함이 서생을 그르쳤네(百年豪氣誤書生 백년오기오서생) / 하늘 해는 지고 뜬 구름 덧없이 뒤섞이는데(天涯日沒浮雲合 천애일몰부운합) / 다리를 지나며 고개를 들어 하염없이 송도만 바라보네(矯首無由望玉京(교수무유망옥경)

포은의 생애

고려와 같이 운명을 함께한 충신 포은 정몽주(鄭夢周, 1338~1392)는 본관은 연일, 초명은 몽란(夢蘭)·몽룡(夢龍), 자는 달가(達可)이다. 시호는 문충(文忠)이다. 고려에 충절을 지킨 삼은 가운데 한 분이다.

포은은 외가인 경북 영천시 임고면 효자리에서 출생했다. 그러나 본래 집안은 대대로 포항 영일에서 세거했다. 부친 정운관의 처 고향이 영천이라 이곳에서 출생한 것이다.

1360년 문과에 장원 급제, 예문관검열(藝文館檢閱)로 출사하여 여러 벼슬을 지내고 성균관대사성, 예의판서, 예문관제학, 수원군 등을 역임했다. 관직은 오늘날 국무총리급인수문하시중(守門下侍中)과 익양군 충의백에 이르렀다.

유년기에 아버지인 정운관에게서 한학을 배우다가 목은 이색의 문인이 된다. 부친은 벼슬이 낮았으나 당대의 유학자인 목은 이색과 친분관계였으므로 이러한 인연으로 문하생이 된다. 이색은 성리학을 도입한 안향과 백이정의 손제자이자 익재 이제현의 제자였다. 이들로부터 성리학을 배운 그는 후에 도은 이숭인, 야은 길재와 함께 속칭 삼은중 한 사람으로 조선에 부회하지 않은 충신의 대명사로 불렸다. 포은은 조선 사림파에 학통을 전수했고 다른 제자인 권우는 세종대왕 등을 가르치게 된다.

1360(공민왕 9)년 10월 문과에서 세 번이나 장원급제했다. 이후 동북면도지휘사 한방신의 종사관으로 여진족(女眞族) 토벌에 참가였으며, 예문관 검열·수찬(修撰) 등을 거쳐 1362년 다시 예문관검열(藝文館檢閱), 직한림원(直翰林院)이 되었다.

선죽교에서 살해되다

이성계는 이방원에게 정몽주를 자기 세력으로 끌어들일 것을 지시했다. 이에 이방원은 정몽주를 자택으로 부르자 정몽주는 정세를 엿보러 이성계를 병문안하러 왔다. 이방원은 정몽주의 마음을 돌이킬 수 없다고 판단, 제거하기로 결심했다. 정몽주 역시 사전에 이 암살계획을 변중랑이라는 심복부하로부터 입수했다고 한다. 그는 자신의 문하생과 동문수학한 이색의 문하생들을 사주, 이성계, 정도전 등에 대한 탄핵을 시도했다.

1392년 봄 이성계 일파가 역성혁명을 준비함을 감지한 그는 이성계가 병으로 은신한 것에 의문을 품고 사람을 보내 이성계의 주변을 살폈다. 이성계와 정도전 등을 제거하려 하였으나 이성계가 병을 이유로 물러나자 정몽주 역시 병을 핑계로 조용히 있다가 그해 4월 이성계가 병을 빙자한 것의 여부를 확인하러 이성계를 방문한다.

일설에 의하면 1392년 5월 4일(공양왕 4년 음력 4월 4일) 새벽 그는 악몽을 꾸었는데 자신이 죽을 수도 있음을 예상하였다. 그날 아침 조상들의 제단 앞에 절하고 부인과 두 아들을 불러놓고 “충효를 숭상하는 우리 집의 가문이니 조금도 낙심 말라”는 유언을 남기고 집을 나섰다.

포은은 말을 타고 이성계의 자택을 떠났으나 돌아오면서 친구 집에 들려 술을 마신 후 말을 거꾸로 타고 마부에게 끌라 했다. 말을 끄는 사람이 정몽주 선생이 술이 취해 그러는 것이 아닌가 하고 의아한 눈치로 물으니 “부모님으로부터 물려받은 몸이라 맑은 정신으로 죽을 수 없어 술을 마셨고 흉한이 앞에서 흉기로 때리는 것이 끔직하여 말을 돌려 탄 것이다”라고 답하였다.

그 말을 이해 못한 마부는 말을 끌고 선죽교(善竹橋)를 향했다. 선죽교를 넘으려 할 때 궁사가 말 혹은 정몽주를 저격하여 넘어뜨렸고, 마부가 쓰러지자 순간 조영규가 이끄는 고여(高呂), 조평(趙評) 등 5~10여 명의 괴한이 나타났다. 정몽주는 이들이 비열하게 숨어서 사람을 공격함을 질책하고 말을 달렸으나 부상당한 채 도망치는 정몽주를 쫓아가 철퇴 또는 몽둥이와 철편으로 타살했다.

황해북도 선죽교(국보유적 제159호)와 통행자용 석교(출처: 국립문화유산연구원)

정몽주에 대한 평가

고려의 핵심 인물로 떠오른 정몽주는 고려 말 혼란기에도 자신의 정치적·행정적 역량을 유감없이 발휘한 정치가이기도 했다. 그는 위화도 회군을 일으켜 고려를 장악한 이성계 세력의 개혁 추진에 동참했는데 창왕을 폐위하고 공양왕을 옹립하는 데 참여한 것이 이를 잘 보여준다.

하지만 고려를 유지한 채 개혁을 추진하려 했던 충의로운 정몽주는 이성계의 혁명 세력과 끝까지 함께할 수 없었다. 그는 이성계 세력을 공격하는 동시에 자신은 재상(수문하시중)이 되어 인사·재정·교육·의례·복식 등 국정 개혁의 전반을 총괄하면서 공양왕 대의 혼란한 정치 사회 상황을 안정시키고자 노력했다.

이후 ‘5죄 재심’ 등의 사건과 이성계의 낙마 등을 계기로 이성계를 비롯한 혁명 세력을 절체절명의 위기로 몰아넣는데 성공했지만 결국 이방원에게 살해당하고 만다. 고려 최후의 보루였던 그가 죽자 고려 또한 곧 무너졌다.

정몽주는 개혁을 위해 창왕을 폐위하는 데 앞장서거나, 30년간 깊이 교유했던 동지였지만 정적이 되어버린 정도전을 공격하고자 그의 어머니의 천한 신분을 이용하는 등 필요에 따라 정도에 어긋나는 행동들을 하기도 했다. 하지만 이 모든 행위가 개인의 영달과 이익을 위한 것이 아니라 ‘대의’를 위한 것이라고 <정몽주 다시 읽기> 저자 강문식은 설명한다.

포은 생가 영천을 가다

8월초 혹서 기간에 취재반은 영천시 임고면 우향리에 있는 포은 생가를 찾았다. 포은의 후손인 여성 관광해설사 정희씨의 안내로 방문한 생가는 말끔히 단장되어 있다. 멀리 중국 산시성에서 옮겨왔다는 태항산 홍석(紅石)에 포은의 충의를 대변하는 큰 각자가 제일 먼저 눈에 띈다. ‘마음속에 우러나오는 뜨거운 충성’을 뜻하는 ‘충의단성(忠義丹誠)’이란 글씨다.

본채 대청에 걸린 광풍제월(光風霽月)이란 현판은 ‘맑은 날의 바람과 비갠 날의 달’이란 뜻으로 송나라 성리학자 염계 주돈이(濂溪 周敦頤)의 인품을 대변하는 명문이다. 바로 포은의 학식과 덕망을 지칭한 글이다. 답사반은 대청에 앉아 정희 씨의 설명에 귀 기울이며 연신 흐르는 땀을 식혔다.

그 다음 찾아간 곳이 경북 영천시 임고면 효자로에는 임고 서원(臨皐書院)이다. 포은이 충의를 지키다 비명에 간 개성선죽교를 재현한 곳으로 유명하다. 수령 500년을 넘은 큰 은행나무가 서원의 연륜을 말해주고 있다.

임고서원은 1553년 조선 명종 8년, 지방 유림들의 공의로 정몽주의 덕행과 충절을 기리기 위해 임고면 고천동에 창건된 서원이다. 왜 ‘임고’라고 했을까. 고(皐)는 물가·언덕·늪이라는 말인데 물가에 임한 서원이라는 뜻이다. 북송 시인 소식(蘇軾)이 지은 <임고한제(臨皐閑題)>는 우리나라 유학자들이 사랑하는 시였다. 1078년 소식(蘇軾)은 황주 임고 호숫가에 살고 있었는데 산수를 벗 삼고 밭을 갈며 유유자적한 삶을 살았다.

1554년에 ‘임고(臨皐)’라고 사액되었으며 임진왜란 때 소실되었다가 1603년 현재의 위치로 이건하고 이듬해에 다시 사액되었다. 1643년에 장현광과 1787년에 황보인을 추가 배향하여 유학 교육의 일익을 담당하였으며, 대원군 서원철폐령 당시 훼철되었으나 1919년 존영각을 건립하여 정몽주의 영정을 모시고 향사를 지내왔다.

경북 영천 포은 정몽주 생가에서 답사반과 정희 관광해설사의 모습

경북 영천 임고서원에 재현된 선죽교

임고서원이 크게 도약할 수 있었던 결정적 계기가 마련된 것은 1554년 전국에서 두 번째로 사액을 받으면서부터였다. 사액은 그 자체가 매우 영광스러운 일이었을 뿐만 아니라, 사액과 함께 왕이 하사한 책들을 소유하게 됨으로써 서원의 위상이 더욱 더 높아졌다(이종문, <초창기 임고서원연구>, 한국학논집 2016, vol. no.63, 191~228p).

임고서원 안에는 포은유물관이 있다. 유물관에 걸린 포은의 어린 시절 9세에 썼다는 시가 감명을 준다. 바로 <상사곡>. 포은이 9세에 집안에 일을 하는 여인의 부탁으로 썼다고 한다. 어린 시절 포은의 시작(詩作)에 대한 천재성을 보여주고 있다. 고려에 이어 조선 당대를 풍미한 <단심가>도이런 바탕에서 나온 것은 아닐까.

구름은 모였다가 흩어지고 달은 찼다가도 이지러질지라도 / 첩의 마음은 변치 않습니다 / 이미 닫은 봉투를 다시 열고 한 말씀 더 보태나니 / 세간에 병이 많다더니 이게 바로 상사병입니다 雲聚山月盈虧(운취산월잉휴) / 妾心不移(첩심불이) / 緘了 却開 添一語(함료각개첨일어) 世間多病是想思(세간다병 시상사)

영천을 떠나면서 <상사곡>을 생각하니 웃음이 절로 난다. 어린 시절부터 <단심가>와 같은 포은의 절개가 묻어난다. ‘상사(想思)’란 역사의 시공을 초월한 인간의 가장 아름다운 심성이 아니랴.

등록된 코멘트가 없습니다.